- パソコンのアイコンの大きさを変える方法

- パソコンのカメラが映らない、認識されない場合の設定、対処方法

- パソコンでハードディスク(HDD)やSSDの空き容量を確認する方法

- パソコンがインターネット接続できないときの確認・対処方法

- デスクトップパソコンをWi-Fi接続する方法

- Mac初期化手順のご紹介

- ヘッドセットのマイクが認識されない場合の対処方法

- パソコン(PC)から音が出ない場合の設定や対応方法をWindows 10のパソコンを例にご紹介

- スティックPCとはどのようなもの?メリットやおすすめスティックPCをご紹介

- Android(アンドロイド)とは?OSの特長やiOSとの違い、メリットを解説

- iOSとは?iPhoneで使われるiOSで出来ることやAndroidとの違いをご紹介

- Linux(リナックス)とは?種類や導入メリット、Linuxで出来ることを解説!

- macOS(マックオーエス)とは?OSの機能や便利なポイント、購入方法のご紹介

- Windows 10プロダクトキー封印シール(COA ラベル)のはがし方

- Chrome OS(クローム・オーエス)とは一体何?OSとしての「Chrome」とはどのようなものか?について

- パソコンとテレビをつなぐ手順についてご紹介します

- 電源容量計算(電源電卓)電源の選び方

- グラフィックボード(グラボ)の確認方法とその見方とは

- パソコンの寿命は何年?そして長持ちさせる方法とは

- PCモニター(パソコンモニター)HDMI接続などが映らない場合の原因と対処方法

- 3D酔い!3Dゲーム画面酔い!その原因と今すぐできる対策方法をご紹介!

- 垂直同期(VSYNC)とは

- 仮想メモリとは? 設定方法まで詳しくご説明します!

- リカバリーディスクの作り方、Windows 10でのリカバリーディスクの作成方法をご紹介

- MTBFとMTTRとは?システムの故障や稼働はどうやって分かる?

- パソコンの電源が急に落ちるときの対処方法

- DirectXとは

- RAMとROMの違いについて、メモリとストレージの意味とともにご紹介

- パソコンが重い(動作が遅い)時の対処方法

- パソコン用語(PC用語)30選

- GPIOとは?機能や使用例は?組み込み式プログラムでも利用

- ZIP形式をはじめとするデータの圧縮や解凍方法、ZIP形式の注意点についてご紹介

- 空冷式PCと水冷式PCの違いとは

- イーサネット(Ethernet)とは?イーサネットの規格の種類、使用機器などを詳しくご紹介

- Vulkan(ヴァルカン)とは?次世代グラフィックスAPI

- デスクトップパソコンの梱包のポイントを梱包資材の準備から梱包方法までご紹介

- DirectX 11ってなに?

- パソコン(PC)のファンがうるさい場合や異音がする場合の対処方法

- パソコンの処分はどうすればよいの?やっておくべきことやパソコン処分の依頼方法をご紹介

- ベンチマークとは?CPUベンチマークなどパソコンの各性能を測るためのベンチマークソフトをご紹介

- ファームウェアとは?ファームウェアアップデート(更新)方法や注意点をご紹介

- CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の情報の見方、使い方をご紹介

- CrystalDiskMark(クリスタルディスクマーク)の使い方、各項目、スコアの見方や設定方法についてご紹介

- 世の中ARMだらけ!? 現代社会を支える「ARM」ってなんだろう?

- パソコンのブルーライトとは?対策をご紹介

- パソコン(PC)通販のドスパラ

- パソコン辞典 パソコン編 一覧

- CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の情報の見方、使い方をご紹介

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の情報の見方、使い方をご紹介

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)はHDDやSSDの健康状態、不具合が発生する可能性などを事前に確認できるソフトです。

この記事では、CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)とは?からインストール方法や情報の見方などについてご紹介します。

もくじ

- CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)とは

- CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の「S.M.A.R.T.(スマート)情報」とは

- CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の入手方法

- CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の情報の見方

- CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の「健康状態」の表示

- CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の「回転数や使用時間」の表示

- CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の「S.M.A.R.T.(スマート)情報」の表示

- CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の「S.M.A.R.T.(スマート)情報」の中で注意すべき項目

- CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の注意すべき項目「不良セクタ」

- CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の「健康状態」の表示が変化する条件とは

- CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)で「注意」と表示される条件

- CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)で「異常」と表示される条件

- CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の「温度」の表示について

- まとめ

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)とは

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)とは、HDDやSSDの健康状態を診断するユーティリティソフトウェアです。

HDDやSSDは状態を自己診断していて、その診断情報をまとめて「S.M.A.R.T.(スマート)情報」と呼びます。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の主な機能は「S.M.A.R.T.(スマート)情報」の確認となります。

メーカーが提供している診断ツールもありますが、手軽に使用できるという点でCrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)は人気があります。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の「S.M.A.R.T.(スマート)情報」とは

HDDやSSDの障害に関する情報として「S.M.A.R.T.(スマート)情報」が重要となります。

「S.M.A.R.T.(スマート)情報」とはHDDやSSDの健康状態を、HDDやSSD自身が表示する各種の情報となります。

現在までに発生したエラーの発生頻度や、エラー発生時の中で最も状態が悪かったときのワースト記録などが、HDDやSSD本体に情報として記録されています。

エラー以外では、温度と過去最も高かったときの温度、積算使用時間、スタートストップ回数、不良セクタの情報なども記録されています。

こういった情報を総合して「S.M.A.R.T.(スマート)情報」と呼びます。

「S.M.A.R.T.(スマート)情報」には各種の項目があり、現在値が「しきい値」(※通常と想定される値の範囲)を下回る事によって故障の可能性あると判断する事ができます。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)を使うと「S.M.A.R.T.(スマート)情報」を始めとして、HDDやSSDの健康状態に関連する各種のデータを分かりやすく確認することが可能となっています。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の入手方法

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)は、公式サイトから入手することができます。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)のダウンロードはこちら

対応OSは

Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019

になります。(※2021年7月現在)

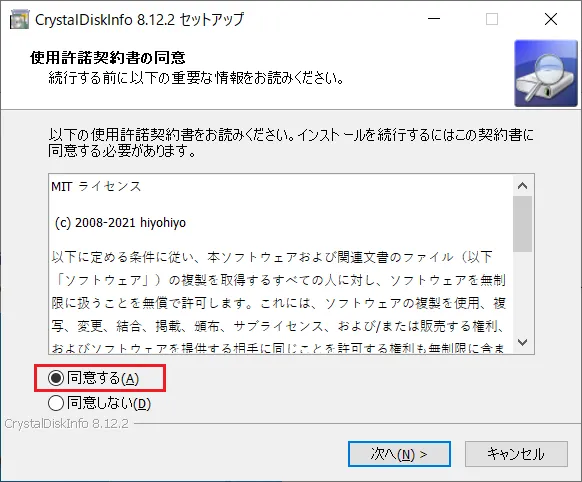

「通常版」のインストーラー版の例を紹介すると、

「CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)8_12_2.exe」などのファイルをダウンロードし、ダブルクリックするとインストールが実行されます。

セットアップが表示されるので、「同意する」を選択して次へをクリックします。

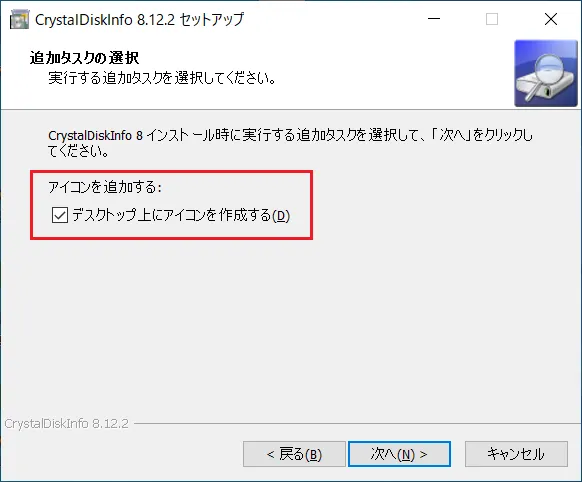

デスクトップ上にCrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)のアイコンを作成する場合は「デスクトップ上にアイコンを作成する」にチェックをいれたまま次へをクリックします。

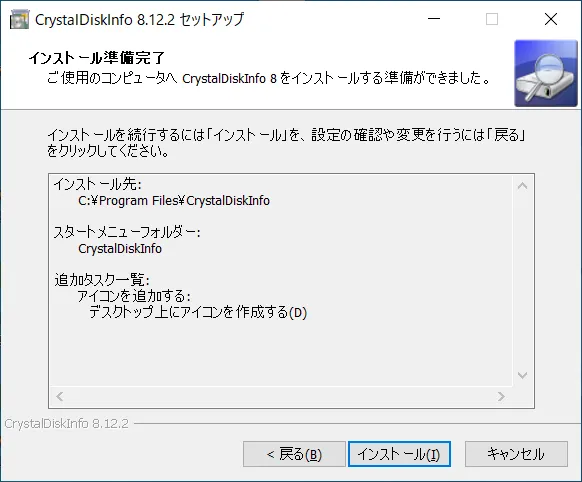

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)のインストールの確認画面が表示されますので、問題無ければ「インストール」をクリックします。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)セットアップウィザードの完了ウィンドウが表示されれば、インストールが完了します。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)は以下のアイコンをダブルクリックする事で使用することが出来ます。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の情報の見方

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の使い方は、起動すればそのまま使用できます。

情報の見方を理解すればCrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の基本的な使い方は理解できていると言っても過言ではありません。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)情報の見方について説明をして行きます。

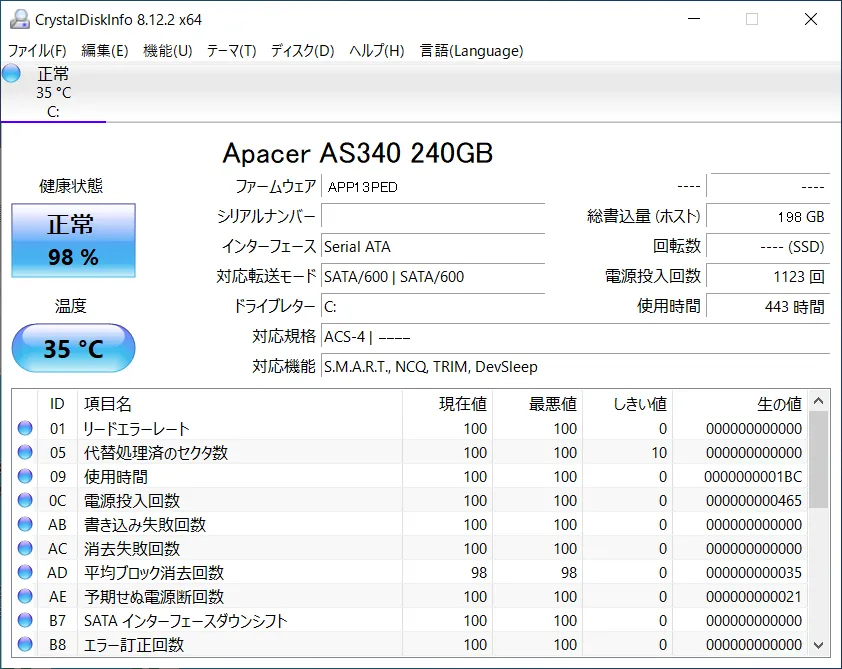

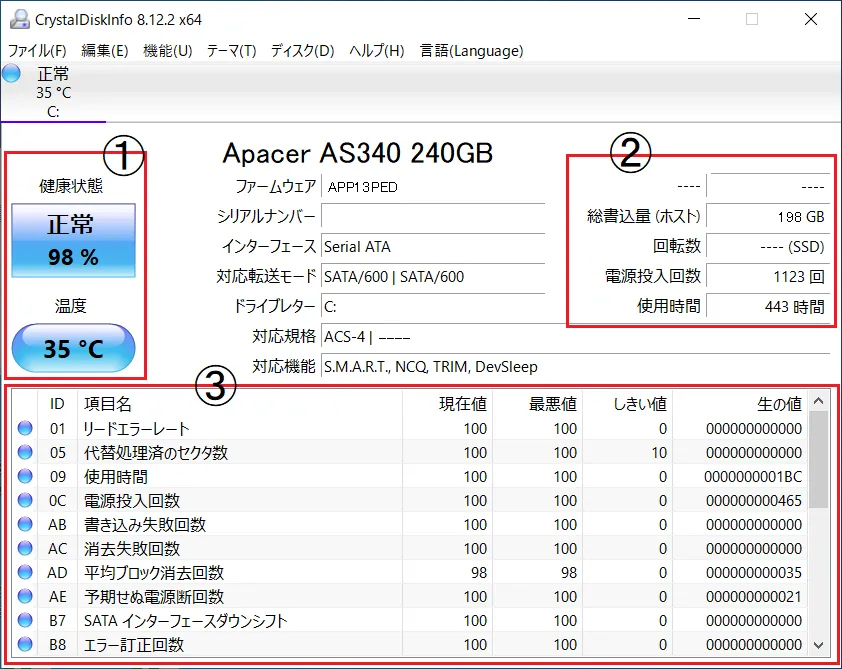

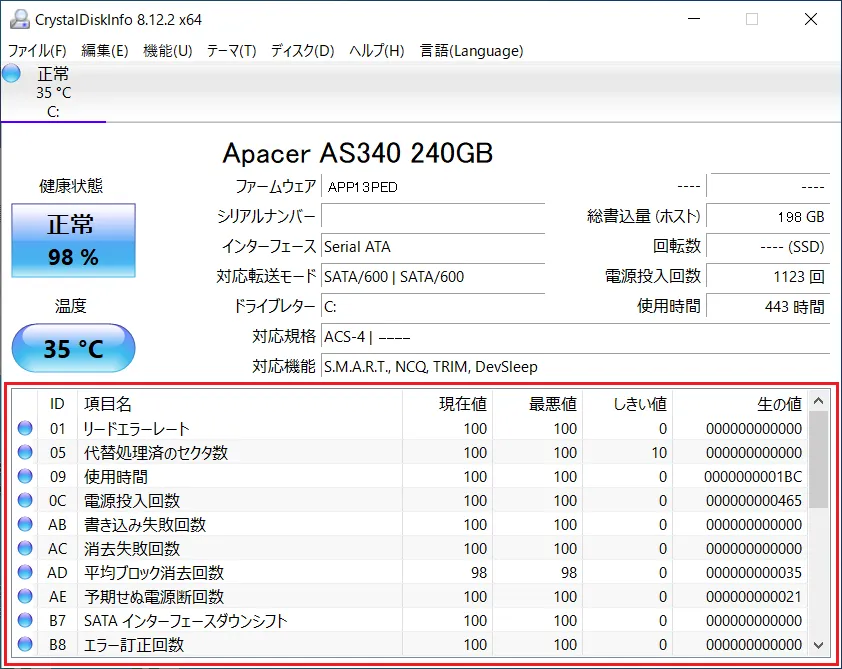

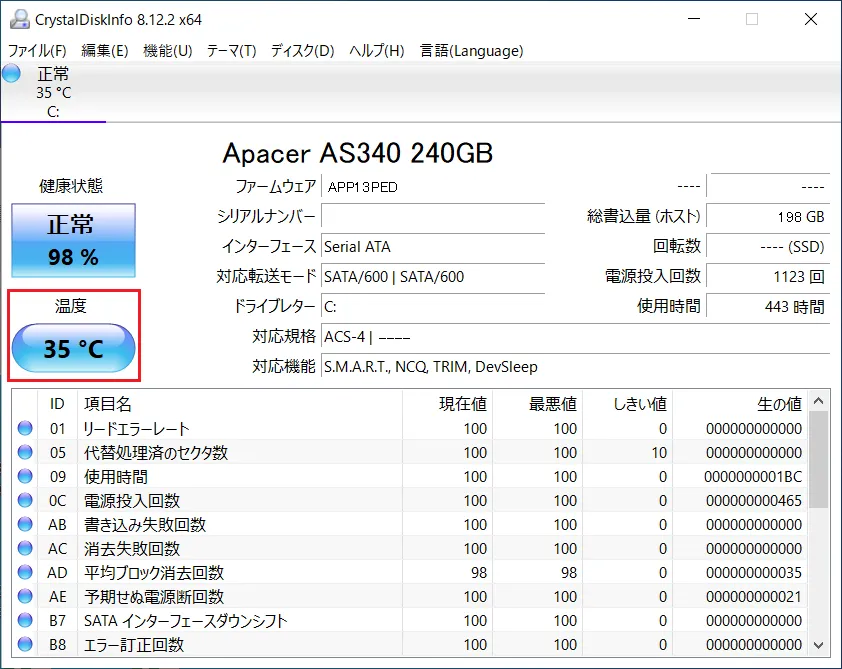

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)を起動すると

①左側に健康状態と温度

②右側に「回転数や使用時間」などの情報

③下半分に「S.M.A.R.T.(スマート)情報」の項目一覧が表示されます

次の章から具体的なCrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の見方について紹介をして行きます。

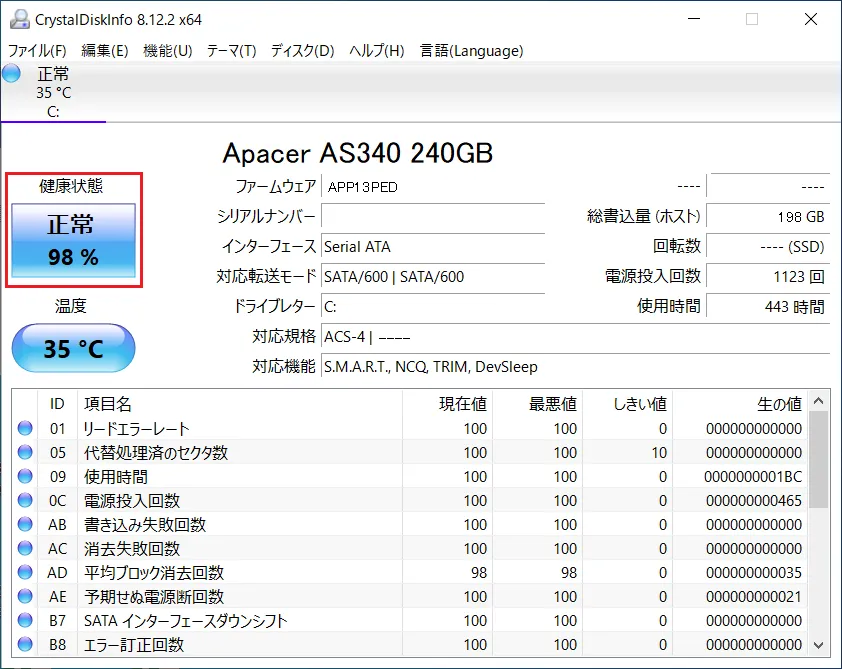

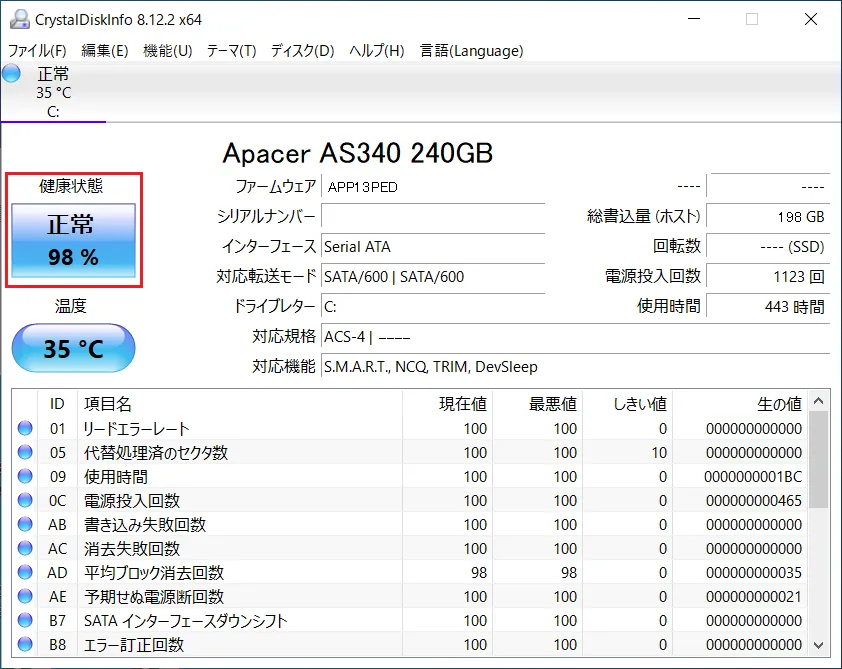

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の「健康状態」の表示

HDDやSSDの状態を確認したいのであれば、まずチェックしておきたいのが健康状態です。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の健康状態は、HDDやSSDの状態が一目で分かるように「正常」「注意」「異常」「不明」といった形で表示されます。

視覚的に分かりやすいので、簡単にチェックしたい場合は健康状態だけでも確認しておくと良いでしょう。

なお、デフォルトでは健康状態の基準は厳しく設定されています。

慎重に状態を見極めながら交換を考えたいという上級者の場合は、機能の中の上級者向け機能から健康状態設定を開いて、表示を調整することも可能です。

以下に各状態の簡単な説明を紹介します。

正常

問題は無いと判断されている状態です。

ただし、HDDやSSDは突然障害が発生することもあるため、定期的なデータのバックアップは行っておくと良いでしょう。

注意

「注意」は故障を意味しているわけではありませんが、故障の兆候が見られている状態です。

不良セクタの代替処理が発生しています。

異常

「異常」はすでに障害が起きている可能性が高い状態です。

「S.M.A.R.T.(スマート)情報」で「しきい値」を下回っていると異常と判断されます。

「しきい値」とは境目となる値のことで、今回の場合は製品の想定している範囲を超えた値になった意味となります。

不明

「不明」の場合は健康状態を判断するための「S.M.A.R.T.(スマート)情報」が取得できていないなどの状態を意味しています。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の「回転数や使用時間」の表示

HDDやSSDをどのくらい使っているのかの基本情報が上部の右半分に表示されています。

それらがHDDやSSDの健康状態そのものを表すわけでは無いですが、基本的な情報として確認しておくと良いでしょう。

回転数

回転数は、HDD内部にある磁気ディスクの1分間の回転数のことです。

HDDの場合は「5400回転」「5900回転」「7200回転」などがあります。

SSDの場合は回転数が無いので、表示は「---」となります。

電源投入回数

電源が投入(スイッチがON)された回数となります。

使用時間

HDDやSSDが使用された総時間となります。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の「S.M.A.R.T.(スマート)情報」の表示

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)では、健康状態を表す「S.M.A.R.T.(スマート)情報」を下半分に一覧で表示しています。

項目名には以下のような種類があります。

- ID

- 項目名

- 現在値

- 最悪値

- しきい値

- 生の値

各項目の表示の意味について簡単に説明をします。

ID

検査項目ごとに固有のIDが紐づけられています。

この固有IDは少し複雑で、メーカーや製品によって存在するIDに違いがあることもあれば、IDの解釈に違いがある場合もあります。

そのため、同一製品・同一ファームウェアでしか純粋な比較はできません。

項目名

IDに紐づいた項目の日本語での名称。

現在値

今現在の計測を実施した値。

最悪値

過去に関して今まで一番低かった値。

しきい値

HDDが故障と判断される境界線の値。

最悪値がしきい値以下になると故障が疑われるようになります。

生の値

16進数で表示されている「S.M.A.R.T.(スマート)情報」のデータ。

生の値はHDDのメーカーによって固有の値の取り方になっています。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の「S.M.A.R.T.(スマート)情報」の中で注意すべき項目

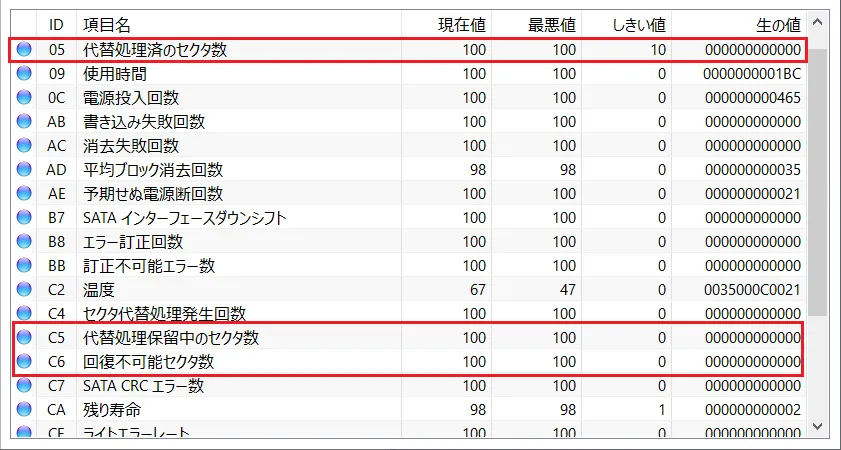

「S.M.A.R.T.(スマート)情報」の中でも、確認しておきたいのが「セクタ」に関する情報です。

「セクタ」とは1回で読み書き可能な単位であり「セクタ」に問題が起きると読み書きができなくなる場合があります。

「セクタ」で問題が起きている場合に確認すべき項目がいくつかあります。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)で特に確認したいのは、以下の項目となります。

- 「05」の「代替処理済みのセクタ数」

- 「C5」の「代替処理保留中のセクタ数」

- 「C6」の「回復不能セクタ数」

「05」の「代替処理済みのセクタ数」

「代替処理済のセクタ数」とは、データの記録領域である「セクタ」が壊れてしまって、代わりの記録領域の「セクタ」を割り当てる事で対処ができた回数。

HDDやSSDのファームウェアによって代替処理された不良セクタ数。

代替処理された不良セクタは二度と使われることはありませんが、HDDやSSDの代替セクタ領域には限りがあるので注意が必要となります。

「C5」の「代替処理保留中のセクタ数」

「代替処理保留中のセクタ数」は記憶領域の「セクタ」にエラーが発生したが、現在もまだその「セクタ」を使用し続けている数。

HDDやSSDのファームウェアによって、代替処理すべきと判定されているセクタの数を指します。

「代替処理すべきセクタ」は、言い換えるとクリスタルディスクインフォのセクタ読み出しエラーが発生したセクタとも言えます。

「C6」の「回復不能セクタ数」

「回復不能セクタ数」はデータが回復不能で失われたセクタの数。

データが失われたセクタの数のことですが、メーカーによって扱いが異なる場合があります。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の注意すべき項目「不良セクタ」

前の章で説明した「S.M.A.R.T.(スマート)情報」の中でも特に注意すべきなのは「不良セクタ」とも通称で呼ばれる項目となります。

具体的には

- 「05」の「代替処理済みのセクタ数」

- 「C5」の「代替処理保留中のセクタ数」

となります。

両方の値が増加傾向にある場合、ほぼ間違いなく、HDDやSSDのアクセスに問題が生じています。

HDDやSSDがだんだん不安定になってきたり、読み込みに非常に時間がかかったり場合には「不良セクタ」が原因の可能性が高くなります。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の中でも「不良セクタ」に関する値は特に注意して見ておきましょう。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の「健康状態」の表示が変化する条件とは

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)で最も目立つ情報として「健康状態」があります。

最低限「健康状態」を確認しておくだけでも、HDDやSSDの様々なトラブルを回避できる可能性が高まります。

特に重要な「注意」と「異常」の表示に変化する条件を次の章から紹介して行きます。

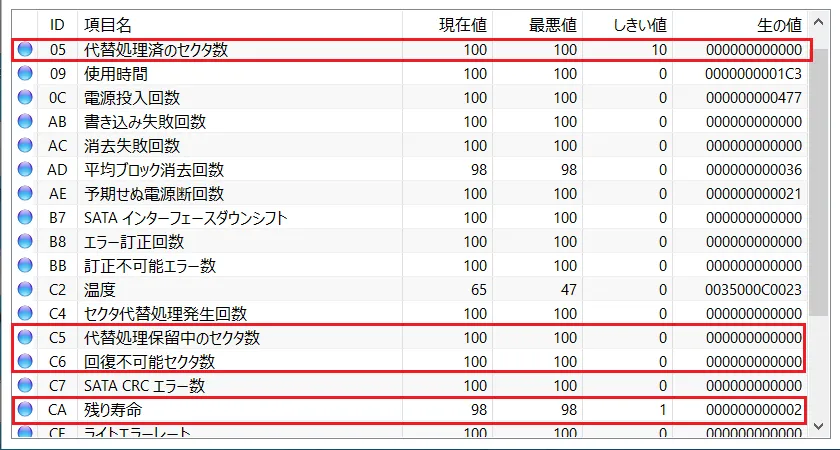

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)で「注意」と表示される条件

「注意」と表示される条件は以下になります。

- 「05」の「代替処理済みのセクタ数」の「生の値」が1以上になったとき

- 「C5」の「代替処理保留中のセクタ数」「生の値」が1以上になったとき

- 「C6」の「回復不能セクタ数」の「生の値」が1以上になったとき

- 「残り寿命」(FF)の現在値が10以下になったとき

初期設定では、「05」の「代替処理済みのセクタ数」、「C5」の「代替処理保留中のセクタ数」、「C6」の「回復不能セクタ数」のいずれかの「生の値」が1以上になった時点で「注意」表示となります。

これらの項目は不良セクタに関するものです。

初期設定では最も厳しい条件になっていて、不良セクタが1つでもあれば「注意」になる場合が多いです。

この条件を厳しいと指摘するユーザーも存在しますが「注意を促し早めの対応を行う目安」意味では厳しい目の基準で問題無いとの意見もあります。

「残り寿命」(FF)の現在値が10%以下になった場合も「注意」表示がされるようになっています。

HDDの不良セクタは具体的な個数で示されていますが、SSDの残り寿命はやや抽象的な概念となります。

そのため、残り寿命については参考程度に見ておいたほうが良いでしょう。

東芝のSSDのように「残り寿命」の属性が存在しない製品もあります。

「Crucial」のSSDなどは「残り寿命」のIDが「FF」ではない場合もあります。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の「残り寿命」には例外がある可能性を理解しておくと良いでしょう。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)で「異常」と表示される条件

「異常」と表示される条件は以下になります。

- 「現在値」がメーカーの定める「しきい値」に達したとき

「クリスタルディスクインフォ」の健康状態が「異常」になるのは「現在値」がメーカーの定める「しきい値」に達した時となります。

「異常」と表示されていても「使用不能」の意味とは少し違っています。

継続使用はおすすめしませんが、「異常」表示があっても読み書きできるHDDやSSDもあります。

一見「異常」は「注意」より悪い状態のように見えますが、実際は「注意」より悪い状況が「異常」の意味ではないので、注意が必要となります。

「注意」の状態でも使用不可能になってしまうこともありえるので「異常」は「注意」より深刻と単純に考えてしまうと、状態を見誤る可能性があります。

実際には、不良セクタについては、健康状態が「異常」になる前に不具合が発生する場合も多々あります。

「現在値」が「しきい値」に達していないにも関わらず、HDDやSSDが正常動作しないという現象が発生することもありえます。

健康状態の「注意」と「異常」では別の判定方法が用いられていると理解しておくと分かりやすいでしょう。

「注意」の健康状態には「不良セクタ」が大きく関わっています。

「異常」の健康状態表示に関しては、メーカーが想定している正常な範囲である「しきい値」から外れた場合が「異常」の表示なので、単純な上下関係は無いと言えます。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の「温度」の表示について

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の「温度」は、温度計のような温度を正確に計る仕組みを使ったものではありません。

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の温度表示の目的は補助記憶装置のセルフモニタリングであり、補助的なものとなります。

温度を計測できる素子を利用して値を出力していますが、正確な温度とは少し違っているので注意が必要です。

およそ、±3℃の誤差はあると考えて良いでしょう。

そのため、HDDやSSDの「温度」の表示の情報は正しくない可能性があることは注意して頭に入れておく必要があります。

あくまで、過去の温度との比較などの参考値としての活用と考えておくと良いでしょう。

まとめ

CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)に関して、ダウンロードやインストール方法、画面の情報の見方について紹介をしてきました。

お手持ちのSSDやHDDが消耗してきているなどが確認できた場合は、早急に外付けHDDなどにバックアップを取っておくことが重要です。

Windows 10のバックアップ方法に関しては以下の記事も参考にしてください。

Windows 10のデータをバックアップする方法「バックアップ」と「システムイメージの作成」でのバックアップ方法をご紹介

バックアップが完了したら、新しいHDDやSSDへの交換も早めのタイミング検討しておくと良いでしょう。

- パソコン(PC)通販のドスパラ

- パソコン辞典 パソコン編 一覧

- CrystalDiskInfo(クリスタルディスクインフォ)の情報の見方、使い方をご紹介

外付けHDD一覧

外付けHDD一覧 HDD一覧

HDD一覧 SSD一覧

SSD一覧